明治15年頃、マーケーザ号という英国籍の大型ヨットが、アリューシャン列島から日本、東南アジア、そしてニューギニアにかけて、海沿いに南下しながら各地を探検する旅行に出ていた。そのヨットの主はヘンリー・ギルマールという英国人の探検家であり、彼の記録には骨董収集目的で日本を訪れた意図があったと残されいる。同時に当時の日本各地も撮影し記録として英国に持ち帰っていた。それらの写真はイギリスのケンブリッジ大学に寄贈されたままずいぶん長い間眠っていたが、先般一冊の本となって陽の目をみることになった。そしてこの本を僕は本当にひょんなことから手に入れることが出来た。

この本を開けてみてまず驚くのが当時の日本の美しさである。人々はもちろん着物姿であり、地方都市はすべて木造の家が立ち並ぶ。横浜や神戸、そして長崎などの街中には洋館が散見されるが、そうした建物の前に立つ街路灯や、洋館の脇に立つ電柱や電線に強い違和感を感じさせる。普通の都市の街並みは、瓦屋根の家が延々と立ち並び、公害もなければ排気ガスもない清々した空気が写真から立ち上がってくる。そしてその澄んだ空気の中で目を引くのは神仏を祀った美しい木造建築の社であり、また畏怖の念を起こさせるに十分に雄大な大自然である。舗装されていない土道の脇には直径5メートル近い巨木が普通に立ち並ぶ。山は聳えたち滝は神々しく流れ落ちる。日本人の原風景とはこういう世界なのだと記憶の彼方にある景色と重なって妙に心を打つものであった。

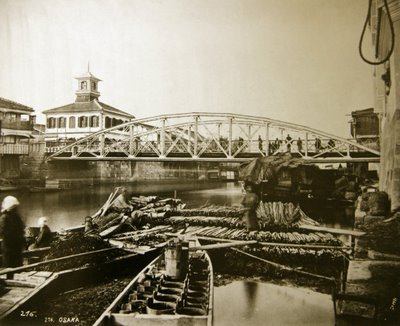

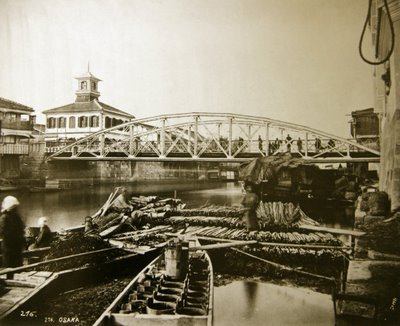

左上の写真は大阪の心斎橋を撮ったものだ。今では見る影もないが、鰻谷と呼ばれた一帯の風情が見て取れる。この時代にしては随分立派な鉄橋である。それは直後に一行が向かった京都の嵐山の渡月橋などと見比べるとよくわかる。そしてこの頃から一気に日本の風情は崩れ始め、西欧化の波に飲み込まれていったことがよくわかる。もうひとつ驚くのは、この秘蔵写真を撮影したのが日本人であることだ。名前は臼井秀三郎。横浜で写真館を開業していた写真師である。彼の巧みな露出と構図はどこかアンセル・アダムスを思い起こさせるほどに素晴らしい。そこには余計な演出が存在しない潔さがあるのだ。同様の本として有名なのは、スコット南極探検に同行した写真家ハーバード・ポンディングが残した「この世の楽園・日本」という本だろう。ポンディングはまぎれもなく誇り高き英国紳士であった。明治に日本に訪れた多くの外国人は骨董を求めて日本に来ている。だがその骨董を育んだ日本文化に敬意を払わず、同時に日本人を非近代的と軽蔑して傍若無人な振る舞いに明け暮れた。それに対してポンディングは非常に道徳的であったことがこの本を読むとよくわかる。こよなく日本を愛し、数年に亘って日本に住んで、深く日本の文化に尊敬の念を持って接していることがわかる。だが著名な写真家である彼の残した当時の日本の写真は、その多くが余計な演出が入っていて、日本人の僕は限りなく興醒めする。風俗は写し込まれているがどこか絵はがきの域を出ないのだ。そんな写真ではあるが、ポンディングが日本を撮ったのは明治35年頃。臼井が撮った時期からすると20年の歳月が経っているのだが、大都市以外の日本の街並みは大きくは変っていない。

右の写真は彼らが撮影した明治15年の東大寺大仏殿の様子である。建立当時の大仏殿は横幅がこの写真にある伽藍の約二倍あったと別の書籍で読んだことがある。確か現在の大仏殿の中にもそれを再現し、左右に広く高さも大きいこの金堂を中心に、左右に仏塔が立つ小さな建築模型が置かれていたようにも思う。だが戦国の世にその伽藍はたびたび焼失する。そうした戦火に苛まれたのは東大寺が常に日本の仏教において中心的な位置に置かれていたことに拠るが、そのことについてはまた別の機会に書き記す。東大寺大仏殿は本当に何度も伽藍を失っている。そしてその都度に再建された。源氏と平家の争いに於ける消失時の様子に「大仏殿の二階で千七百人が炎に包まれて焼死。不滅の盧遮那仏の頭は大地に焼け落ち身は溶けて山となる」と記されたものが残っているように鋳造の大仏そのものも破壊されてきた。建久六年に大仏殿は再建され、建仁三年には東大寺全体も再建された。しかし永禄十年に伽藍は再び焼失。以後百年にわたって大仏は崩れた姿のままに雨に打たれ露にさらされたままだったという。その状態に心を痛めた人々は多かったが再建には莫大な資金が必要であった。江戸幕府の援助を受けて元禄五年に大仏は再建され、宝永六年に再び大仏殿が再建されるが伽藍は窮屈な姿となった。そしてその後約二百年後の姿がこの写真である。屋根が微妙にねじれているのがとても痛々しい。明治40年にイギリス製の鉄骨トラスを導入して大修理が施されたという記録がある。老朽化して耐え切れなくなった柱を縦に割り鉄骨を挟んで補強するするという大胆な手法である。明治の頃に使うことを許された予算と、激しい痛み方を前にして、当時の棟梁たちは本当に悩んだことだろう。

左の写真も同じく明治15年に撮影されたものである。この大仏は鎌倉のものだが、側面から記録された写真は非常にめずらしいのではないだろうか。この角度で見る大仏は我々が良く知る正面から見る姿とはまったく違った趣がある。何よりも座られた身体が立体的で美しい。そして俯くように少し前かがみになられた姿は、優美さに溢れていて、毘盧遮那仏の大慈大悲のみ心が写真を通じても伝わってくる。温情を湛えた温かな存在として人々の信仰を集めたことが容易に想像できる写真だ。おそらく当時は回りに余計な建物がないため森に囲まれて座る巨大な大仏は遠くからでもこの姿が見えたことだろう。そして参拝するために近づき、正面に立ったとき、その大きさは特別な感銘を人々に与えたと思われる。包み込まれるような法悦を感じたのではないだろうか。一方、マーケーザ号の人々がどのように当時の日本を行脚したかもその写真の中には記録されている。そして鎌倉で一行は大仏の膝の上に登って記念撮影を行っている。彼らはその行為が祭壇の上に土足でよじ登るようなことだとは思わなかったのだろう。また明治維新直後の日本はそういうことも許していいのかどうか迷いが生まれるほどに混沌とした時代であったのだろう。だがきっとそれを当時の日本人は苦々しく思ったに違いない。彼らは当時の日本人を野蛮人扱いしていたが、他国の信仰に敬意を払わない人たちを僕は文明人とは呼びたくない。